- [책세상] 환해진 지구의 밤, 소멸하는 빛의 매혹

- 브루스 왓슨 ‘빛-신화와 과학, 문명 오디세이’

- 진선희 기자 sunny@ihalla.com

- 입력 : 2020. 07.24. 00:00:00

숭배와 칭송 대상이던 빛

자연에 대한 경외감 상실

태초에 어둠을 가르는 빛이 있었다. 창세기에 나오는 불멸의 문구 '빛이 있으라'를 떠올려보자. 창조신화에 뒤이어 빛은 더욱 무르익는다. 빛은 고대 그리스에서 중국에 이르기까지 철학자들을 사로잡은 수수께끼가 되었다.

여기, 인류가 빛을 알아온 역사를 들여다본 '빛의 '평전'이 있다. 저자가 천지창조에서 양자론까지 추적하는 동안 우리가 빛을 이해하는 데 필요한 거의 모든 학문 분야를 만나게 된다. 종교, 철학, 건축, 회화, 시, 물리학까지 닿아있다.

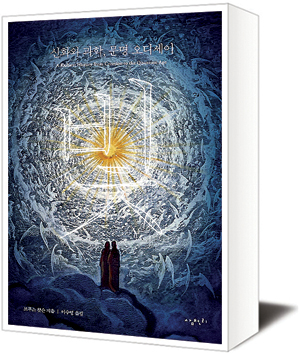

미국의 저널리스트이자 역사가인 브루스 왓슨이 쓴 '빛'이다. '신화와 과학, 문명 오디세이'란 부제를 단 이 책엔 빛의 비밀을 캐내려 영국 솔즈베리 평원에서 인도의 갠지스강까지 온 지구를 답사하는 듯한 여정이 펼쳐진다.

빛은 우리에게 사람들 얼굴만큼이나 친숙하다. 태어나서 맨 처음 보고, 죽기 전에 마지막으로 보는 것이 빛이다. 불교 사원에서 성서까지 빛은 신성의 핵심이었다. 어둠과 절망에 맞선 중세 건축가들은 빛이 스미는 성당을 지었고 단테는 '순수한 빛의 천국'을 꿈꿨다. 하이든은 오라토리오 '천지창조'를 통해 음악으로 빛을 표현하려 했고 르네상스 화가들은 빛을 화폭에 담았다. 과학혁명의 시대에 갈릴레오는 망원경에 빛을 모았고 뉴턴은 프리즘을 사용해 광학 분야의 기틀을 다졌다. 절정기의 아인슈타인은 여생 동안 빛이 무엇인지 숙고할 것이라고 말했다.

초창기의 철학자들에게 빛은 격렬한 논쟁거리였다. 빛은 눈에서 나오는 것인가, 아니면 모든 사물에서 비롯되는 것인가. '빛의 시녀'인 빛깔을 두고도 언쟁이 벌어졌다. 빛깔은 모든 사물에 내재한 것인가, 아니면 단지 눈으로 인식되는 것인가. 이같은 논쟁의 한편에 일출과 일몰 등 빛의 축제가 펼쳐졌다.

빛의 궤적을 따라가다보면 그 경이로움이 갈수록 빛을 잃어가고 있다는 걸 알수 있다. 지난날 우리는 '환상적인 빛'을 이야기했지만 오늘날 빛은 값싸고 편하게 어디든 존재한다. 셰익스피어가 '밤의 양초'라고 일컬었던 별빛은 차츰 어슴푸레해지고 있다. 지구의 밤에는 빛이 너무 많아졌다. 도시, 교외, 소도시를 가리지 않고 쇼핑센터가 빛을 뿜고 네온이나 형광으로 밝힌 간판들이 반짝인다.

칠흑같은 어둠이 세상을 뒤덮던 시절로 돌아갈 순 없겠지만 밤하늘이 사라져가는 걸 입 다물고 지켜보기만 해야 하는 걸까. 저자는 우리에게 묻는다. "별이 인간의 의식과 무관한 것이 된다면, 어떤 빛이 경외감을 불러일으킬 것인가?" 이수영 옮김. 삼천리. 2만5000원.

자연에 대한 경외감 상실

태초에 어둠을 가르는 빛이 있었다. 창세기에 나오는 불멸의 문구 '빛이 있으라'를 떠올려보자. 창조신화에 뒤이어 빛은 더욱 무르익는다. 빛은 고대 그리스에서 중국에 이르기까지 철학자들을 사로잡은 수수께끼가 되었다.

여기, 인류가 빛을 알아온 역사를 들여다본 '빛의 '평전'이 있다. 저자가 천지창조에서 양자론까지 추적하는 동안 우리가 빛을 이해하는 데 필요한 거의 모든 학문 분야를 만나게 된다. 종교, 철학, 건축, 회화, 시, 물리학까지 닿아있다.

미국의 저널리스트이자 역사가인 브루스 왓슨이 쓴 '빛'이다. '신화와 과학, 문명 오디세이'란 부제를 단 이 책엔 빛의 비밀을 캐내려 영국 솔즈베리 평원에서 인도의 갠지스강까지 온 지구를 답사하는 듯한 여정이 펼쳐진다.

빛은 우리에게 사람들 얼굴만큼이나 친숙하다. 태어나서 맨 처음 보고, 죽기 전에 마지막으로 보는 것이 빛이다. 불교 사원에서 성서까지 빛은 신성의 핵심이었다. 어둠과 절망에 맞선 중세 건축가들은 빛이 스미는 성당을 지었고 단테는 '순수한 빛의 천국'을 꿈꿨다. 하이든은 오라토리오 '천지창조'를 통해 음악으로 빛을 표현하려 했고 르네상스 화가들은 빛을 화폭에 담았다. 과학혁명의 시대에 갈릴레오는 망원경에 빛을 모았고 뉴턴은 프리즘을 사용해 광학 분야의 기틀을 다졌다. 절정기의 아인슈타인은 여생 동안 빛이 무엇인지 숙고할 것이라고 말했다.

초창기의 철학자들에게 빛은 격렬한 논쟁거리였다. 빛은 눈에서 나오는 것인가, 아니면 모든 사물에서 비롯되는 것인가. '빛의 시녀'인 빛깔을 두고도 언쟁이 벌어졌다. 빛깔은 모든 사물에 내재한 것인가, 아니면 단지 눈으로 인식되는 것인가. 이같은 논쟁의 한편에 일출과 일몰 등 빛의 축제가 펼쳐졌다.

빛의 궤적을 따라가다보면 그 경이로움이 갈수록 빛을 잃어가고 있다는 걸 알수 있다. 지난날 우리는 '환상적인 빛'을 이야기했지만 오늘날 빛은 값싸고 편하게 어디든 존재한다. 셰익스피어가 '밤의 양초'라고 일컬었던 별빛은 차츰 어슴푸레해지고 있다. 지구의 밤에는 빛이 너무 많아졌다. 도시, 교외, 소도시를 가리지 않고 쇼핑센터가 빛을 뿜고 네온이나 형광으로 밝힌 간판들이 반짝인다.

칠흑같은 어둠이 세상을 뒤덮던 시절로 돌아갈 순 없겠지만 밤하늘이 사라져가는 걸 입 다물고 지켜보기만 해야 하는 걸까. 저자는 우리에게 묻는다. "별이 인간의 의식과 무관한 것이 된다면, 어떤 빛이 경외감을 불러일으킬 것인가?" 이수영 옮김. 삼천리. 2만5000원.

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

문의 메일 : webmaster@ihalla.com