- [기획] 팔십육 세에 처음 그린 그림… "이게 해방이주"

- [당신의 삶이 이야기입니다] ④ 그림 그리는 강희선 할머니

그림 선생과의 만남으로 '그림 공부' 시작

그동안 그린 작품 모아 '소막미술관' 열어

삶이 묻어난 그림·글… "해방감 전파되길" - 김지은 기자 jieun@ihalla.com

- 입력 : 2022. 11.24. 16:19:13

[한라일보] "자식들은 모르지. 어머니 아버지가 못 견디게 산 거." 지금도 옛일을 떠오르면 먹먹해 진다. "살려고 하니까" 뭐든 해야 하는 시절이었다. 스물두 살 나이에 제주 산간 부락인 조천읍 선흘로 시집을 온 이야기를 하던 강희선(86) 할머니는 "풍파를 만났다"고 했다.

세월도 모졌다. "와 보니 시국(제주4·3)에 몬딱 잃어버리고." 강 할머니가 시집을 왔을 때 남편의 두 형과 아버지는 세상을 떠난 뒤였다. 살기 위해 뭐든 해야 했다. 남의 소를 빌려 키우고 언니에게 빚져 농사지을 밭을 구했다. 무와 보리, 깨, 유채까지. 안 해 본 게 없다. 그렇게 다섯 남매를 키웠다. 7~8년 전 먼저 세상을 떠난 남편이 할머니에게 남긴 마지막 말도 "너무 고생했다"였다.

"못 견디면 지쳔 시였주(쉬었지)." 강 할머니가 올해 봄부터 그리기 시작했다는 그림은 그 세월을 지나온 마음을 끄집어냈다. 그림이 글이 되고, 그 글이 한 사람의 인생이 돼 관람객을 맞는다. 강 할머니 집 한편의 '소막미술관'에서다. 어려운 시절, 소를 키우던 공간이 그의 작품으로 채워졌다.

올해로 86세인 강희선 할머니가 제주시 조천읍 선흘에 있는 자신의 집에서 그림을 그리고 있다. 김지은기자

그림 선생 최소연 씨와 강희선 할머니가 강 할머니의 작품이 전시된 '소막미술관'에서 포즈를 취하고 있다. 이젠 그림을 배워주는 선생님을 넘어 엄마와 딸 같은 사이다.

그림을 그리고 글을 쓰는 건 꿈에도 생각해 보지 않았다. 살아 내기 바쁜 세월, 연필 한 번 제대로 잡아본 일이 없었다. 그런데 뜻밖의 만남이 계기가 됐다. "어떻게 우리가 인연이 되려 하니까 선생님을 만났다"고 강 할머니가 말했다. 선흘리 아홉 할머니들이 "그림 선생"이라고 부르는 최소연(55) 씨와의 만남이다. 할머니들이 사는 곳으로 이주해 온 소연 씨는 현대미술을 전공해 서울 등에서 활발히 활동해 온 작가다.

이사를 와서 동네를 산책하던 소연 씨의 눈에 들어온 것은 할머니들의 집이었다. 안채와 바깥채, 그리고 작은 마당의 풍경이 예뻐 보였다. 그가 가르치던 아이들과 함께 할머니들의 집을 "릴레이"로 다니기 시작했다. 첫 장소는 강 할머니의 '절친'인 홍태옥(86) 할머니 집. 아이들이 그림을 그리는 모습에 홍 할머니가 호기심을 보였다.

"삼촌네 집을 들리면서 그림 재료를 남겨 놓았어요. 그러니 '나도 한 번 그려볼까' 하시더라고요. 목탄이라는 재료에 호기심을 갖으시길래 "나뭇가지를 태운 게 목탄이에요. 원시 동굴에서도 숯으로 그림을 그렸어요"라고 말씀드리니 신기해하시면서 창고를 그리기 시작하셨죠."

다음 장소가 강 할머니의 집이었다. 소연 씨가 이끈 아이들과 홍 할머니가 함께 그림을 그렸다. 그 모습에 강 할머니도 종이를 잡았다. 소연 씨는 당시를 떠올리며 "버스킹(길거리 공연)을 하는 것처럼 희선 삼촌네 집 마당이 할머니 두 분과 청소년 열두어 명의 그림 무대가 됐다"고 했다.

그렇게 할머니들의 집에서 집으로 '무대'가 옮겨졌다. "우리도 그림을 배우고 싶다"고 할머니들이 먼저 그림 선생에게 말했다. 올 3월부터 '그림 야학'이 시작됐고, 5월부턴 제주문화예술재단 지원을 받아 '할머니의 예술창고'라는 정식 그림 수업이 시작됐다.

'소막미술관'에 걸려 있는 강 할머니의 작품.

강희선 할머니가 그림을 그리는 방에 붙은 작품들. 할머니는 요즘 심심해도, 잠이 안 와도 그림을 그린다.

강 할머니의 첫 그림인 '도토리'도 야학으로 탄생했다. 강 할머니는 그림 한쪽에 '도토리 여섯 개 그려 보니 재밌다'고 적었다. "할 줄을 모르다가. 선생님이 가르쳐 주는 걸 이렇게 그려보니까 즐거웠어. 아이고, 이거 조금 그려지겠다 (생각했지)." 강 할머니가 웃었다.

강 할머니가 "그림공부"라고 하듯 할머니는 정말 열심히 그림을 배우고 있다. 그림 선생이나 친구의 그림을 따라하기도 하고, 같은 소재의 그림을 반복해서 더 마음에 들도록 다듬는다. 그런 할머니를 소연 씨는 "그림 욕심이 있는 똑똑한 학생"이라고 소개했다.

"희선 삼촌이 처음에 소를 그릴 땐 발이 네 개 정도였어요. 그런데 축사에 가서 소를 자세히 관찰하고 이중섭미술관에 가서 큰 황소 그림도 봤거든요. 그러니 할머니만의 시선으로 형태를 이해하고 그림을 통해 자신의 세계를 표출해 내더라고요."

강 할머니의 그림에는 삶이 묻어난다. 시집 와 고생하던 시절 심었던 무부터 가장 아끼는 반려견 등이 모두 그림 소재다. 첫 작품이었던 도토리 그림도 그의 삶의 일부였다. 도토리가 잘 익어 떨어지는 요즘 같은 계절에 "구르마 가득 채울 때까지 하루 종일 다람쥐처럼 도토리를 줍고, 그걸 씻어 말리고 찌고 갈아 가루를 내 묵을 쑤는" 할머니에겐 특별할 수밖에 없는 존재다.

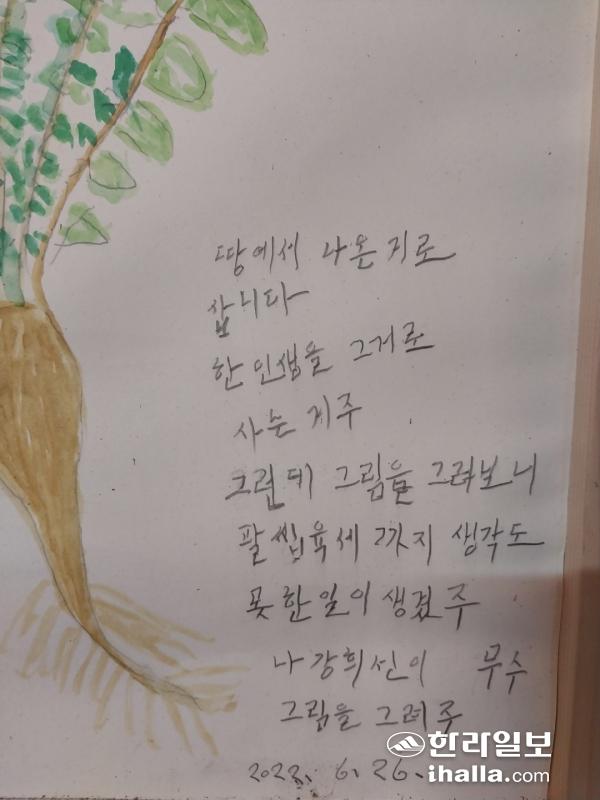

오래 안 쓰니 잊어버렸다는 글도 그림을 그리며 다시 깨우쳤다. 강 할머니가 자신의 그림 옆에 일기처럼 남기는 글에선 80년이 넘는 세월의 깊이가 느껴진다. 할머니의 대표작이라는 무 그림에는 '2022.6.26'이라는 날짜와 함께 이런 글이 적혔다. "땅에서 나온 거로 삽니다. 한 인생을 그거로 사는 거주. 그런데 그림을 그려보니 팔십육세까지 생각도 못한 일이 생겼주. 나 강희선이 무수 그림을 그려주."

강 할머니의 대표작인 무 그림. '땅에서 나온 거로 삽니다. 한 인생을 그거로 사는 거주'라는 글이 마치 한 편의 시 같다.

강 할머니의 말처럼 정말 생각지도 못한 일이었다. 할머니는 여전히 제 손으로 그린 그림이 온전히 제 것 같지 않다. 그만큼 신기해서다. "어제도 보면서 '이걸 그릴 때 누가 도와줬나' 했다. 그림 선생도 안 그려 줬는데 돌아가신 남편이 그려 줘신가, 죽은 아들이 도와줘신가. 신기해 보여."

강 할머니를 합해 '그림공부'를 하는 선흘 할머니는 모두 아홉명. 할머니들은 스스로를 "그림에 미친 할망"이라고 서슴없이 말한다. 처음 그림을 배울 때만 해도 행여나 동네사람들이 안 좋게 볼까, 소문이 날까 조심했지만 집집마다 '그림 그리는 방'이 생겼을 정도다. 할머니들은 그곳에서 심심할 때도, 잠이 안 올 때도 붓을 든다.

강 할머니는 "그림을 배우니까 마음이 너무 기쁘더라. 절로 '아 이제 해방이 됐구나'하는 말이 나왔다"며 "정신이 괜찮을 때까지는 아무 거나 그려 볼 것"이라고 말했다.

강희선 할머니가 '소막미술관'에 붙은 홍태옥 할머니 사진이 담긴 현수막 앞에서 사진을 찍고 있다. 두 할머니는 동갑 내기로 마을에서 아주 가까운 친구다.

그림 그리는 선흘 할머니 중에 한 명인 김인자 할머니의 작품이 소막미술관에 함께 전시되고 있다. 집주인인 강희선 할머니는 홍태옥, 김인자 할머니를 초대해 소막미술관에서 3인전을 열고 있다.

"처음 전시회 이름은 그림야학, 그림일지 정도였어요. 근데 그 차원을 넘어, 예술이고 문화인 줄만 알았던 그림이 한 인간의 해방을 만들어준 도구가 된 거죠. 할머니가 해방감을 느꼈다면 그 그림을 보는 우리도 해방감을 느낄 수 있을 거예요. 그 해방감이 전파됐으면 좋겠습니다." 그림 선생 소연 씨가 초대장을 띄우듯 건넨 말이다.

강희선 할머니는 그림을 배우기 시작한 이후로 마음이 해방됐다고 말한다. 소막미술관 입구에 전시된 작품.

소막미술관 입구. 11월 26일은 전시회 마지막날이다.

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

문의 메일 : webmaster@ihalla.com