- "편지 쓰듯 써 내려간 글… 4·3 아픔 마주했다" [당신삶]

- [당신의 삶이 이야기입니다]

(8) 제주4·3희생자 유족 김옥택 씨

제주4·3 당시 아버지·여동생 잃어

살기 힘들어 못 돌본 그날의 아픔

4·3트라우마센터서 치유 '한걸음'

문학·그림 배우며 마음 안정 찾아 - 김지은 기자 jieun@ihalla.com

- 입력 : 2023. 03.29. 17:44:53

제주4·3 희생자 유족 김옥택 씨가 4·3트라우마센터가 올해 발간한 문학 치유 프로그램 작품집에 실린 자신의 모습을 보여주고 있다. 옥택 씨는 글을 쓰고 그림을 그리며 4·3 당시의 아픔을 마주했다. 강희만기자

[한라일보] "아버지 얼굴도 알듯 말듯 한데 마을이 불탈 때부턴 기억이 생생합니다."

1948년 12월, 겨우 여섯 살이었던 김옥택(81) 씨에게도 잊히지 않는 날이다. 벌겋게 치솟는 불을 피해 학교 마당에 모였지만 매서운 불바람에 사방이 후끈거렸다. 마을은 한 순간에 아수라장이 됐다. '피난을 가라'는 말에 이모가 살던 함덕으로 몸을 피했지만, 아버지는 어딜 갔는지 보이지 않았다.

"제주 북촌에 '당팟'이라고 있습니다. 그 밭에서만 200명도 넘게 죽었을 겁니다. 아버지도 그때 거기에서 돌아가셨습니다. 함덕에 피난을 온 20일 이후에 어머니가 가보니 당팟이 까마귀들로 시커맸다고 합니다. "

|아홉 살 때부터 장사… 살아내야 했던 시절

제주 북촌이 고향인 옥택 씨는 제주4·3희생자 유족이다. 4·3 당시 영문도 모른 채 아버지를 잃었다. 피난을 오가며 제대로 먹지 못한 세 살배기 여동생은 집에 온 지 얼마 안 돼 숨을 멈췄다.

다 타버린 집에 남은 거라곤 누군가 빌레에 던져 놓은 이불 한 장이었다. 급한 대로 움막을 지어 옥택 씨네 다섯 식구를 포함해 일가친척 13명이 함께 살기 시작했다.

살았으니 살아 내야 하는 시절이었다. "세상 돌아가는 게 이상하다고 여긴 어머니가 단지에 넣어 집 뒤뜰에 묻어놨다"던 쇠돈이 밑천이 됐지만 삶은 별반 낫지 않았다. 아버지가 돌아가실 때 임신 중이었던 어머니는 무거운 몸을 이끌고 "얼레빗 삽서. 참빗 삽서"를 외치며 조천, 선흘, 김녕을 누볐다. 아이를 낳고 스물사흘 만엔 남의 집 수레를 빌려 장작을 팔러 다녔다.

살았으니 살아 내야 하는 시절이었다. "세상 돌아가는 게 이상하다고 여긴 어머니가 단지에 넣어 집 뒤뜰에 묻어놨다"던 쇠돈이 밑천이 됐지만 삶은 별반 낫지 않았다. 아버지가 돌아가실 때 임신 중이었던 어머니는 무거운 몸을 이끌고 "얼레빗 삽서. 참빗 삽서"를 외치며 조천, 선흘, 김녕을 누볐다. 아이를 낳고 스물사흘 만엔 남의 집 수레를 빌려 장작을 팔러 다녔다.

먹고 살려면 뭐라도 해야 했다. 옥택 씨도 아홉 살이던 해부터 장사를 시작했다. 그는 "당시엔 9살까지 차비를 받지 않았다"며 "어머니가 해녀가 잡은 소라를 사서 삶아 대여섯 개씩 꿰어주면 차롱에 담아 (지금의 제주시) 동문로터리에 가서 팔았다"고 했다.

학교는 13살에야 겨우 들어갔다. 어린 동생을 돌보고 어머니 일을 돕느라 가지 못할 때가 더 많았어도 국민학교 과정을 3년에 마쳤다. 하지만 거기까지였다. 어머니에게 회비를 대신 내주겠다며 딸을 중학교에 보내라는 담임교사의 말에도 더 이상의 배움은 허락되지 않았다.

옥택 씨는 물질을 해 돈을 모아 옷을 짓는 '양재학원'에 다녔다. 미역을 팔아 미싱 하나를 샀고 마을에 양장점을 차렸다. 그는 "잘하진 못해도 간단한 몸뻬나 블라우스를 만들어 팔 정도가 됐다"며 "남편과 서울에 살 때도 양장점을 했다"고 말했다.

고향이 북촌인 남편도 같은 처지였다. 지금은 세상을 떠난 남편 고(故) 부철규 씨는 제주4·3 때 어머니와 큰 형, 큰 형의 딸인 조카를 잃었다. 중학교를 채 마치지 못하고 떠난 서울에서 안경 가공 기술을 배운 철규 씨는 10년 만에 찾은 제주에서 옥택 씨를 만났다. 둘은 결혼했고, 함께 서울 길에 올랐다.

고향에 돌아가겠다는 마음으로 애쓰며 모았다. 남편 철규 씨는 서울 종로에 있던 한 백화점에서 일하다 안경사로 18개월 동안 월남전에 참전하기도 했다. 결혼한 지 4~5년쯤이던 1972년, 마침내 부부는 제주에 돌아와 제주 최초의 안경점을 차렸다. 그렇게 집안을 일궜고 네 아이를 키워 냈다.

|'트라우마'인 줄 몰랐던 아픔… 치유 한걸음

살림은 나아졌지만 4·3의 아픔은 보이지 않는 상처로 남았다. 머릿속에 생생히 남은 '충격'도 제대로 돌보지 못했다. 그러다 '제주4·3트라우마센터'를 통해 치유에 한 걸음 다가섰다. 2020년에 문을 연 센터는 4·3 생존 희생자와 유족을 위한 정신적·신체적 치유 프로그램 등을 운영하고 있다.

"(4·3 때 겪은 일을) '트라우마'라고 생각해 본 적은 없습니다. 그런데 20~30명이 모여 옛날 일을 이야기를 하는데, 얼마 말하지도 않았는데 눈물이 너무 나서 못 하겠다고 했습니다. 그때 이후로 한두 달은 마을이 불타고 못 살던 것만 생각이 났습니다. 그게 트라우마였던 모양입니다." 옥택 씨는 제주4·3트라우마센터의 마음치유프로그램 '4·3이야기 마당'에 처음 갔던 날을 이렇게 떠올렸다.

뒤늦게 끄집어낸 트라우마는 문학과 미술로 풀어냈다. 그는 지난해부터 4·3트라우마센터에서 시를 짓고 그림을 그리며 아픔을 가까이 마주했다. "글이라는 걸 한 번도 써 본 적이 없다"는 그는 "'수열 선생님'(현 제주문화예술재단 김수열 이사장) 말대로 편지를 쓰듯 글을 썼다"고 말했다.

뒤늦게 끄집어낸 트라우마는 문학과 미술로 풀어냈다. 그는 지난해부터 4·3트라우마센터에서 시를 짓고 그림을 그리며 아픔을 가까이 마주했다. "글이라는 걸 한 번도 써 본 적이 없다"는 그는 "'수열 선생님'(현 제주문화예술재단 김수열 이사장) 말대로 편지를 쓰듯 글을 썼다"고 말했다.

"선생은 글을 쓰면 꼭 본인이 읽으라고 했습니다. 글을 읽으면서 눈물바다가 돼도 막 읽어내려 갔지요. 그러면서 조금씩 괜찮아졌습니다."

올해 4·3트라우마센터가 발간한 문학 치유 프로그램 작품집에는 옥택 씨의 글 17개가 실렸다. 소소한 삶의 여러 조각이 단단히 연결됐다. 움막에 살 때 커서는 '병풍 치고 살아야지'라던 꿈을 꾸고 이룬 이야기 '병풍'부터 나이 80이 다 돼서 영어를 배우게 된 사연을 담은 'Alpha bet' 등이다.

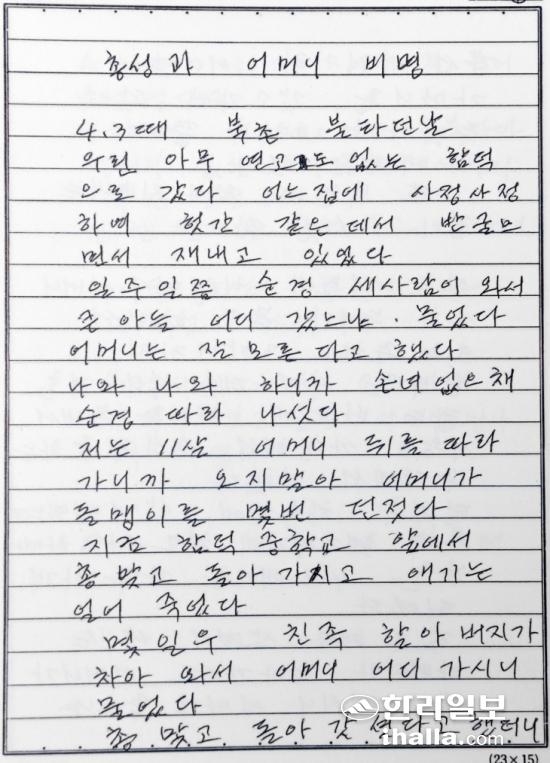

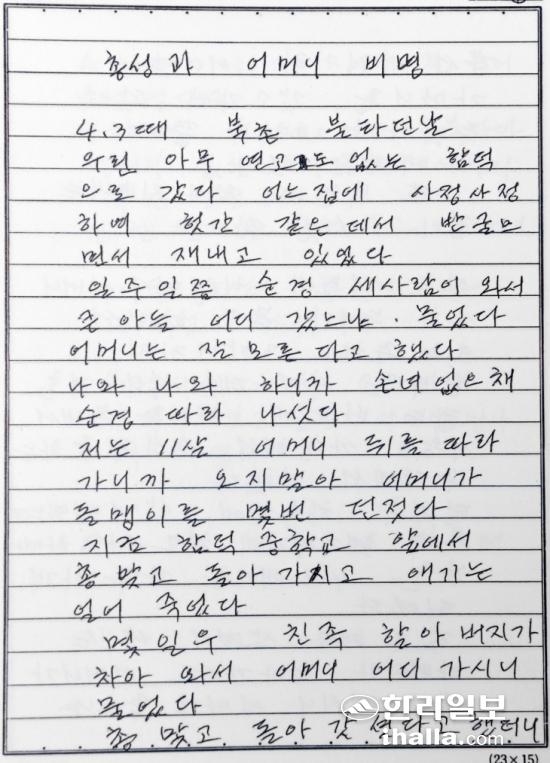

입으로 하기 어려운 이야기도 손으론 할 수 있었다. 옥택 씨가 쓴 '총성과 어머니 비명'에는 남편 철규 씨가 중학교 동창 현기영(4·3을 소재로 한 소설 '순이삼촌'의 작가) 씨에게 북촌 이야기를 전했던 일도 담겨 있다.

"남편은 어머니가 총을 맞고 죽을 때 그 광경을 직접 봤습니다. 결혼 전, 서울 같은 하숙집에 살던 동창 현기영에게 밤이면 맨날 그 얘기를 했답니다. 4·3 때문에 못 살게 됐고, 어머니가 죽었다고 말이지요. 남편이 돌아가시고 한 번은 현기영 작가가 북촌 4·3 위령제에서 이런 말을 했습니다. '내가 소설을 쓰게 된 이유는 동창 부철규 때문'이라고 말입니다. 그때 순이삼촌을 다시 사서 읽었습니다."

70여 년이 흘렀지만 4·3은 여전한 아픔이다. 아직도 해결되지 않은 과제가 많다. 옥택 씨는 2000년대에 4·3희생자 유족으로 인정받았지만 그의 주변에는 아직도 유족으로 불리지 못하는 이들이 있다.

70여 년이 흘렀지만 4·3은 여전한 아픔이다. 아직도 해결되지 않은 과제가 많다. 옥택 씨는 2000년대에 4·3희생자 유족으로 인정받았지만 그의 주변에는 아직도 유족으로 불리지 못하는 이들이 있다.

"북촌에 있는 한 친척도 4·3 당시 아버지가 돌아가셨습니다. 그런데 작은 아버지 호적에 등록돼 있어 여태껏 4·3 희생자 유족으로 인정받지 못했습니다. 최근에는 잘 해결될 것 같아 다행이지만, 진짜 잘 돼야 합니다. 얼마나 고생한 사람들입니까. 호적에도 오르지 못하고 70년 넘는 세월을 견뎌야 했으니 말입니다."

오는 4월 3일은 '제75주년 제주4·3희생자 추념식'이다. 옥택 씨를 비롯한 4·3희생자 유족 8만8533명(지난 2월말 기준 인정)은 평생 잊지 못해 더 서글픈 봄을 맞는다.

1948년 12월, 겨우 여섯 살이었던 김옥택(81) 씨에게도 잊히지 않는 날이다. 벌겋게 치솟는 불을 피해 학교 마당에 모였지만 매서운 불바람에 사방이 후끈거렸다. 마을은 한 순간에 아수라장이 됐다. '피난을 가라'는 말에 이모가 살던 함덕으로 몸을 피했지만, 아버지는 어딜 갔는지 보이지 않았다.

"제주 북촌에 '당팟'이라고 있습니다. 그 밭에서만 200명도 넘게 죽었을 겁니다. 아버지도 그때 거기에서 돌아가셨습니다. 함덕에 피난을 온 20일 이후에 어머니가 가보니 당팟이 까마귀들로 시커맸다고 합니다. "

|아홉 살 때부터 장사… 살아내야 했던 시절

제주 북촌이 고향인 옥택 씨는 제주4·3희생자 유족이다. 4·3 당시 영문도 모른 채 아버지를 잃었다. 피난을 오가며 제대로 먹지 못한 세 살배기 여동생은 집에 온 지 얼마 안 돼 숨을 멈췄다.

다 타버린 집에 남은 거라곤 누군가 빌레에 던져 놓은 이불 한 장이었다. 급한 대로 움막을 지어 옥택 씨네 다섯 식구를 포함해 일가친척 13명이 함께 살기 시작했다.

옥택 씨가 자신의 글과 그림이 실린 제주4·3트라우마센터의 작품집을 보여주고 있다. 강희만기자

세상 돌아가는 걸 이상하게 여긴 옥택 씨의 어머니가 마을이 4·3 피해를 입기 전에 돈을 넣어 집 뒤뜰에 묻어놨던 단지. 옥택 씨는 지금도 이 단지를 잘 보관하고 있다.

먹고 살려면 뭐라도 해야 했다. 옥택 씨도 아홉 살이던 해부터 장사를 시작했다. 그는 "당시엔 9살까지 차비를 받지 않았다"며 "어머니가 해녀가 잡은 소라를 사서 삶아 대여섯 개씩 꿰어주면 차롱에 담아 (지금의 제주시) 동문로터리에 가서 팔았다"고 했다.

학교는 13살에야 겨우 들어갔다. 어린 동생을 돌보고 어머니 일을 돕느라 가지 못할 때가 더 많았어도 국민학교 과정을 3년에 마쳤다. 하지만 거기까지였다. 어머니에게 회비를 대신 내주겠다며 딸을 중학교에 보내라는 담임교사의 말에도 더 이상의 배움은 허락되지 않았다.

옥택 씨는 물질을 해 돈을 모아 옷을 짓는 '양재학원'에 다녔다. 미역을 팔아 미싱 하나를 샀고 마을에 양장점을 차렸다. 그는 "잘하진 못해도 간단한 몸뻬나 블라우스를 만들어 팔 정도가 됐다"며 "남편과 서울에 살 때도 양장점을 했다"고 말했다.

고향이 북촌인 남편도 같은 처지였다. 지금은 세상을 떠난 남편 고(故) 부철규 씨는 제주4·3 때 어머니와 큰 형, 큰 형의 딸인 조카를 잃었다. 중학교를 채 마치지 못하고 떠난 서울에서 안경 가공 기술을 배운 철규 씨는 10년 만에 찾은 제주에서 옥택 씨를 만났다. 둘은 결혼했고, 함께 서울 길에 올랐다.

고향에 돌아가겠다는 마음으로 애쓰며 모았다. 남편 철규 씨는 서울 종로에 있던 한 백화점에서 일하다 안경사로 18개월 동안 월남전에 참전하기도 했다. 결혼한 지 4~5년쯤이던 1972년, 마침내 부부는 제주에 돌아와 제주 최초의 안경점을 차렸다. 그렇게 집안을 일궜고 네 아이를 키워 냈다.

|'트라우마'인 줄 몰랐던 아픔… 치유 한걸음

살림은 나아졌지만 4·3의 아픔은 보이지 않는 상처로 남았다. 머릿속에 생생히 남은 '충격'도 제대로 돌보지 못했다. 그러다 '제주4·3트라우마센터'를 통해 치유에 한 걸음 다가섰다. 2020년에 문을 연 센터는 4·3 생존 희생자와 유족을 위한 정신적·신체적 치유 프로그램 등을 운영하고 있다.

"(4·3 때 겪은 일을) '트라우마'라고 생각해 본 적은 없습니다. 그런데 20~30명이 모여 옛날 일을 이야기를 하는데, 얼마 말하지도 않았는데 눈물이 너무 나서 못 하겠다고 했습니다. 그때 이후로 한두 달은 마을이 불타고 못 살던 것만 생각이 났습니다. 그게 트라우마였던 모양입니다." 옥택 씨는 제주4·3트라우마센터의 마음치유프로그램 '4·3이야기 마당'에 처음 갔던 날을 이렇게 떠올렸다.

옥택 씨가 2021년 제주4·3트라우마센터 프로그램에 참여하며 그린 그림. 그림 속 단발머리 여자 아이가 옥택 씨다. 입을 옷이 없어 여덟 살부터 13살까지 구호물자로 받은 여군복을 입었던 기억을 담았다. 그림 제목은 '내 인생의 겨울 - 제주4·3'이다.

"선생은 글을 쓰면 꼭 본인이 읽으라고 했습니다. 글을 읽으면서 눈물바다가 돼도 막 읽어내려 갔지요. 그러면서 조금씩 괜찮아졌습니다."

올해 4·3트라우마센터가 발간한 문학 치유 프로그램 작품집에는 옥택 씨의 글 17개가 실렸다. 소소한 삶의 여러 조각이 단단히 연결됐다. 움막에 살 때 커서는 '병풍 치고 살아야지'라던 꿈을 꾸고 이룬 이야기 '병풍'부터 나이 80이 다 돼서 영어를 배우게 된 사연을 담은 'Alpha bet' 등이다.

입으로 하기 어려운 이야기도 손으론 할 수 있었다. 옥택 씨가 쓴 '총성과 어머니 비명'에는 남편 철규 씨가 중학교 동창 현기영(4·3을 소재로 한 소설 '순이삼촌'의 작가) 씨에게 북촌 이야기를 전했던 일도 담겨 있다.

"남편은 어머니가 총을 맞고 죽을 때 그 광경을 직접 봤습니다. 결혼 전, 서울 같은 하숙집에 살던 동창 현기영에게 밤이면 맨날 그 얘기를 했답니다. 4·3 때문에 못 살게 됐고, 어머니가 죽었다고 말이지요. 남편이 돌아가시고 한 번은 현기영 작가가 북촌 4·3 위령제에서 이런 말을 했습니다. '내가 소설을 쓰게 된 이유는 동창 부철규 때문'이라고 말입니다. 그때 순이삼촌을 다시 사서 읽었습니다."

옥택 씨가 쓴 글, '총성과 어머니 비명'. 강희만기자

"북촌에 있는 한 친척도 4·3 당시 아버지가 돌아가셨습니다. 그런데 작은 아버지 호적에 등록돼 있어 여태껏 4·3 희생자 유족으로 인정받지 못했습니다. 최근에는 잘 해결될 것 같아 다행이지만, 진짜 잘 돼야 합니다. 얼마나 고생한 사람들입니까. 호적에도 오르지 못하고 70년 넘는 세월을 견뎌야 했으니 말입니다."

오는 4월 3일은 '제75주년 제주4·3희생자 추념식'이다. 옥택 씨를 비롯한 4·3희생자 유족 8만8533명(지난 2월말 기준 인정)은 평생 잊지 못해 더 서글픈 봄을 맞는다.

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

문의 메일 : webmaster@ihalla.com