[제주 유배인과 여인들]간옹 이익(李瀷)과 김만일의 딸(1)

권력의 칼자루에 맞서 정의를 묻다

- 입력 : 2012. 01.09(월) 00:00

- 표성준기자

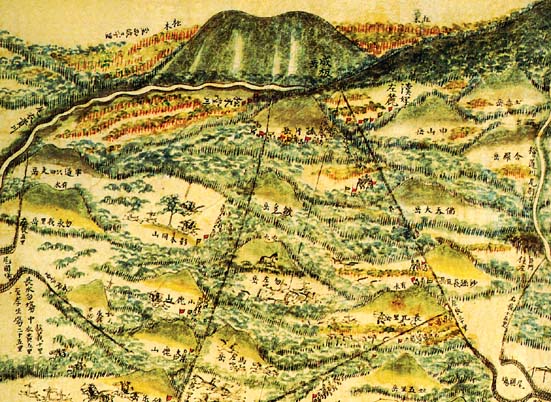

▲임진왜란 때부터 조정에 전마를 바친 김만일은 의귀리에서 교래리에 걸친 거대한 방목장을 소유한 조선 최고의 말 부자였다. 사진은 탐라순력도 중 산장에서 마필 수를 확인하는 장면을 그린 '산장구마'.

광해군 실정 논한 상소 올려 제주위리안치

제주도 최고 말 부자 김만일과 절묘한 인연

"지금 말라 타들어가는 땅이 천리요, 굶어죽은 시체가 들판에 가득하여, 아무것도 남은 것이 없게 될 참화가 불행히도 가까워옵니다. 성상께서 즉위하신 이래로 지금 8년이 되었으나 한번도 경연을 열어 도를 강론했다는 말을 듣지 못하였으니 궁첩과 환관들이 얼마나 성상의 마음을 흔들어댈 것이며, 신하들과의 거리가 어찌 천리만 되겠습니까. 궁중이 엄하지 못하여 안팎이 결탁해서 태아의 칼자루가 이미 거꾸로 잡히었고, 사사로이 바치는 것이 줄을 잇는데 다투어 서로 본받아 민생의 곤궁함이 날로 더해지고 있습니다."

1615년(광해군 7년) 5월 간옹 이익(1579~1624)은 광해군의 실정을 논하면서 상소를 올린다. 임진왜란 와중에 세자로 책봉돼 왕좌에 오른 광해군이 자신의 자리를 위협하는 이복동생 영창대군을 증살(뜨거운 증기로 쪄서 죽임)하고, 영창대군 어머니인 인목대비를 폐비시켰기 때문이다. 당시 사간원 정언(정6품)이었던 이익은 군왕의 부도덕함과 외척 전횡을 조목조목 상소해 언관의 직분을 다했지만 사형 위기에 처해진다.

광해군일기에는 상소문을 접하고 분노한 광해군이 '태아의 칼자루가 이미 거꾸로 잡히었다는 말이 누구의 무엇을 가리켜 한 말인지 이익에게 물어서 아뢰라'며 수차례 심문을 요구하는 내용이 실려 있다. 중국 초나라 보검 '태아(太阿)'는 권력을 뜻하는 것으로 후한시대 역사서 '한서'에는 태아의 칼을 거꾸로 잡고 그 칼자루를 초나라에 주었다는 기록이 나온다. 임금이 신하에게 권력을 맡기고 도리어 신하에게 해를 입는 것을 비유하는 내용의 상소를 접한 군왕의 입장에서는 이익에게 반역죄를 물을 수도 있는 중대한 사건이었다.

광해군일기에는 상소문을 접하고 분노한 광해군이 '태아의 칼자루가 이미 거꾸로 잡히었다는 말이 누구의 무엇을 가리켜 한 말인지 이익에게 물어서 아뢰라'며 수차례 심문을 요구하는 내용이 실려 있다. 중국 초나라 보검 '태아(太阿)'는 권력을 뜻하는 것으로 후한시대 역사서 '한서'에는 태아의 칼을 거꾸로 잡고 그 칼자루를 초나라에 주었다는 기록이 나온다. 임금이 신하에게 권력을 맡기고 도리어 신하에게 해를 입는 것을 비유하는 내용의 상소를 접한 군왕의 입장에서는 이익에게 반역죄를 물을 수도 있는 중대한 사건이었다.

광해군의 엄명으로 의금부와 사헌부에서 문초를 받던 이익은 영의정 기자헌이 거듭 상소문을 올려 목숨만은 건지게 된다. 정6품에 불과한 이익을 위해 영의정이 구명운동을 벌이고 임금이 이를 받아들인 사실은 그가 그만큼 청렴강직하고 실력을 갖춘 인물이었음을 알려준다. 실제 그는 생원·진사시(소과)와 문과(대과)에 급제하고 3년 만에 사간원 정언이 된 것으로 전해질 만큼 당대 최고의 수재로 평가받았다.

가까스로 죽음을 면한 이익은 1617년 제주위리안치의 명을 받고 이듬해 유배된다. 유배형 중에서도 가장 가혹한 위리안치는 가족 동반 자체를 금지시키고, 집 주위에는 가시울타리를 둘러 감옥살이나 다를 바 없는 감금과 격리 조치를 취하는 것이다. 반역죄 등 무거운 죄를 짓고 국왕의 노여움을 산 왕족이나 관료들에게 가해지던 중형을 이익도 피할 수 없었다.

당시 제주에는 훗날 제주사람들에 의해 '오현'으로 추앙된 동계 정온(1569~1641)과 송상인(1569~1631)이 유배돼 있었다. 이익이 제주 유배 당시 기록한 '간옹집'에는 이들과 시문을 교환하며 유배생활의 외로움을 달랜 사실이 기록돼 있다. 그리고 이미 두 번이나 아내를 잃은 이익은 유배 중 제주여인과 혼인을 하고 아들을 낳는데, 이 여인이 예사 인물이 아니었다.

1592년 4월 임진왜란이 발발하자 아무런 준비가 없던 조정은 지원병인 명군과 우리 군의 군수물자를 마련할 길이 없었다. 군량을 제대로 조달하지 못하게 되자 군량 운반을 담당했던 관량관(정2품) 김응남과 호조참판(종2품) 민여경 등은 명나라에서 파견된 일개 호부주사(정6품) 애자신에게 곤장을 맞는 수모도 당한다. 조정이 공명첩(실직은 주지 않고 명목상으로 벼슬을 주던 임명장)을 남발하면서까지 군수물자를 거둬야 할 만큼 혼란한 이 시기에 제주도 말 부자 김만일은 전마를 바치기 시작했다.

오랜 전란 끝에 왜군이 철수하자 조정은 명군이 1599년 4월과 1600년 9월에 걸쳐 철군하면서 필요한 마필도 제공해야 했다. 이에 사복시(마필·목장 등을 관장하던 기관)는 명이 가져간 말을 충당하기 위해 제주에서 말을 반출해간다. 김만일은 다시 조정에 말을 바치게 돼 1600년 봄에는 이미 받은 벼슬에 품계가 더해져 종2품직인 중추부동지사에 올랐다.

왜란 후 조정은 군사를 해체하고 각 관아가 보유한 것 중 아직 발행하지 않은 공명첩을 조사해 정리했지만 실록에는 그가 왕명으로 동지사(종2품) 실직의 대우를 받았다고 기록돼 있다. 이익의 부인은 바로 지금의 의귀리에서 교래리에 걸쳐 거대한 방목장을 소유한 김만일의 딸이었다. 유배인의 처지에 이렇게 제주도 최고 부자 집안의 딸을 얻을 수 있었던 것은 서로의 이해관계가 절묘하게 맞아떨어졌기 때문이다.

/특별취재팀=표성준기자·김순이 문화재청 문화재감정위원·김익수 국사편찬위 사료조사위원

제주도 최고 말 부자 김만일과 절묘한 인연

"지금 말라 타들어가는 땅이 천리요, 굶어죽은 시체가 들판에 가득하여, 아무것도 남은 것이 없게 될 참화가 불행히도 가까워옵니다. 성상께서 즉위하신 이래로 지금 8년이 되었으나 한번도 경연을 열어 도를 강론했다는 말을 듣지 못하였으니 궁첩과 환관들이 얼마나 성상의 마음을 흔들어댈 것이며, 신하들과의 거리가 어찌 천리만 되겠습니까. 궁중이 엄하지 못하여 안팎이 결탁해서 태아의 칼자루가 이미 거꾸로 잡히었고, 사사로이 바치는 것이 줄을 잇는데 다투어 서로 본받아 민생의 곤궁함이 날로 더해지고 있습니다."

1615년(광해군 7년) 5월 간옹 이익(1579~1624)은 광해군의 실정을 논하면서 상소를 올린다. 임진왜란 와중에 세자로 책봉돼 왕좌에 오른 광해군이 자신의 자리를 위협하는 이복동생 영창대군을 증살(뜨거운 증기로 쪄서 죽임)하고, 영창대군 어머니인 인목대비를 폐비시켰기 때문이다. 당시 사간원 정언(정6품)이었던 이익은 군왕의 부도덕함과 외척 전횡을 조목조목 상소해 언관의 직분을 다했지만 사형 위기에 처해진다.

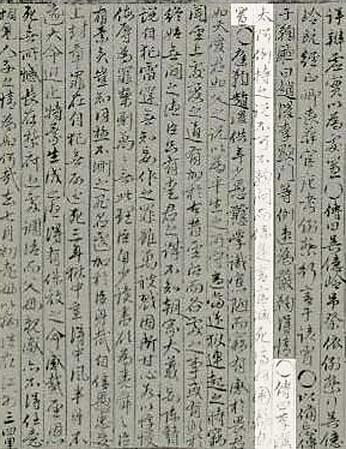

▲ 조선왕조실록 중 광해군이 이익에 대해 제주 유배형 명령을 내린 사실을 기록한 부분.

광해군의 엄명으로 의금부와 사헌부에서 문초를 받던 이익은 영의정 기자헌이 거듭 상소문을 올려 목숨만은 건지게 된다. 정6품에 불과한 이익을 위해 영의정이 구명운동을 벌이고 임금이 이를 받아들인 사실은 그가 그만큼 청렴강직하고 실력을 갖춘 인물이었음을 알려준다. 실제 그는 생원·진사시(소과)와 문과(대과)에 급제하고 3년 만에 사간원 정언이 된 것으로 전해질 만큼 당대 최고의 수재로 평가받았다.

가까스로 죽음을 면한 이익은 1617년 제주위리안치의 명을 받고 이듬해 유배된다. 유배형 중에서도 가장 가혹한 위리안치는 가족 동반 자체를 금지시키고, 집 주위에는 가시울타리를 둘러 감옥살이나 다를 바 없는 감금과 격리 조치를 취하는 것이다. 반역죄 등 무거운 죄를 짓고 국왕의 노여움을 산 왕족이나 관료들에게 가해지던 중형을 이익도 피할 수 없었다.

당시 제주에는 훗날 제주사람들에 의해 '오현'으로 추앙된 동계 정온(1569~1641)과 송상인(1569~1631)이 유배돼 있었다. 이익이 제주 유배 당시 기록한 '간옹집'에는 이들과 시문을 교환하며 유배생활의 외로움을 달랜 사실이 기록돼 있다. 그리고 이미 두 번이나 아내를 잃은 이익은 유배 중 제주여인과 혼인을 하고 아들을 낳는데, 이 여인이 예사 인물이 아니었다.

1592년 4월 임진왜란이 발발하자 아무런 준비가 없던 조정은 지원병인 명군과 우리 군의 군수물자를 마련할 길이 없었다. 군량을 제대로 조달하지 못하게 되자 군량 운반을 담당했던 관량관(정2품) 김응남과 호조참판(종2품) 민여경 등은 명나라에서 파견된 일개 호부주사(정6품) 애자신에게 곤장을 맞는 수모도 당한다. 조정이 공명첩(실직은 주지 않고 명목상으로 벼슬을 주던 임명장)을 남발하면서까지 군수물자를 거둬야 할 만큼 혼란한 이 시기에 제주도 말 부자 김만일은 전마를 바치기 시작했다.

오랜 전란 끝에 왜군이 철수하자 조정은 명군이 1599년 4월과 1600년 9월에 걸쳐 철군하면서 필요한 마필도 제공해야 했다. 이에 사복시(마필·목장 등을 관장하던 기관)는 명이 가져간 말을 충당하기 위해 제주에서 말을 반출해간다. 김만일은 다시 조정에 말을 바치게 돼 1600년 봄에는 이미 받은 벼슬에 품계가 더해져 종2품직인 중추부동지사에 올랐다.

왜란 후 조정은 군사를 해체하고 각 관아가 보유한 것 중 아직 발행하지 않은 공명첩을 조사해 정리했지만 실록에는 그가 왕명으로 동지사(종2품) 실직의 대우를 받았다고 기록돼 있다. 이익의 부인은 바로 지금의 의귀리에서 교래리에 걸쳐 거대한 방목장을 소유한 김만일의 딸이었다. 유배인의 처지에 이렇게 제주도 최고 부자 집안의 딸을 얻을 수 있었던 것은 서로의 이해관계가 절묘하게 맞아떨어졌기 때문이다.

/특별취재팀=표성준기자·김순이 문화재청 문화재감정위원·김익수 국사편찬위 사료조사위원

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

기획특집

2024.07.01(월) 07:07

2024.07.01(월) 07:07