[제주 유배인과 여인들]김춘택과 석례(1)

3대에 걸쳐 유배 대물린 기구한 운명

- 입력 : 2012. 04.16(월) 00:00

- 표성준 기자 sjpyo@ihalla.com

김춘택은 제주에 두 번이나 유배됐으며, 아버지에 이어 자신과 아들까지 3대에 걸쳐 제주 유배생활을 대물림해야 했다. 숙종 당시 문장가로 이름 높았던 그가 유배 중 지은 많은 시문이 북헌집을 통해 전해지고 있다. 전국문화원연합회제주도지회가 국역 출판한 북헌집에 실린 김춘택 영정.

인현왕후 복위운동 벌여 오랜 귀양살이

서포 김만중 종손·뛰어난 문장가로 명망

조선시대 유배인들의 행적을 좇다 보면 대를 이어 제주에 유배된 인물을 간혹 만날 수 있다. 그중에서도 김춘택(金春澤·1670~1717)은 제주에 두 번이나 유배됐으며, 아버지 김진구(金鎭龜·1651~1704)에 이어 자신은 물론이고 아들 김덕재(金德材·1694~1723)까지 당파 싸움에 휘말려 3대가 제주땅에 유배되는 기구한 운명을 대물림했다. 특히 김춘택의 아들과 동생, 조카 등 모두 14명이 제주도와 흑산도 등지에 나뉘어 유배될 때 제주목에 안치됐던 김덕재는 귀양지에서 생을 마감해야 했다. 조선왕조실록은 이들이 유배될 당시의 참혹상을 이렇게 기록하고 있다.

"역옥(逆獄·역적 사건이나 반역 사건에 대한 옥사)에 연좌된 사람들 가운데 2, 3세의 아이는 정배(定配)하지 말라는 수교(受敎)가 있었는데도 이제 아울러 절도(絶島)에 유배시켰기 때문에 어미와 자식이 서로 헤어지느라고 울부짖는 울음소리에 화기(和氣·화목한 분위기)가 손상될 지경이었으니, 이는 왕정에 있어서는 그릇된 일이었다. 당시의 사관도 이를 풍자하여 평했으니, 그래도 한 가닥 공의(公議)는 없어지지 않은 것이다. 따라서 흉당(凶黨)들이 율법의 적용을 참혹하게 했다는 것을 여기에서도 알 수가 있다."(경종수정실록. 1723년 1월 10일)

"역옥(逆獄·역적 사건이나 반역 사건에 대한 옥사)에 연좌된 사람들 가운데 2, 3세의 아이는 정배(定配)하지 말라는 수교(受敎)가 있었는데도 이제 아울러 절도(絶島)에 유배시켰기 때문에 어미와 자식이 서로 헤어지느라고 울부짖는 울음소리에 화기(和氣·화목한 분위기)가 손상될 지경이었으니, 이는 왕정에 있어서는 그릇된 일이었다. 당시의 사관도 이를 풍자하여 평했으니, 그래도 한 가닥 공의(公議)는 없어지지 않은 것이다. 따라서 흉당(凶黨)들이 율법의 적용을 참혹하게 했다는 것을 여기에서도 알 수가 있다."(경종수정실록. 1723년 1월 10일)

북헌 김춘택은 이이의 제자이자 송시열의 스승이면서 서인의 영수격이었던 김장생의 후손으로 호조판서를 지낸 경헌공 만구와 김진구의 장남이며, 숙종 임금의 장인으로 광성부원군에 봉해진 문충공 서석 김만기의 손자다. 한국 고대소설 문학사에서 불후의 명작으로 손꼽히는 한글소설 '구운몽'을 지은 서포 김만중은 그의 작은할아버지가 된다. 숙종 당시 권문세가의 자제이며 서인 노론 핵심 가문이라는 후광을 업은 그는 뛰어난 문장으로도 이름을 드날렸다.

명문가의 비극은 숙종의 정비였던 김춘택의 고모 인경왕후가 아들을 낳지 못하고 죽으면서 시작됐다. 인경왕후의 뒤를 이어 먼 친척인 노론계의 인현왕후가 계비(임금이 다시 혼인해서 맞은 아내)의 자리를 차지해 권력이 유지되는 듯했다. 그러나 인현왕후 역시 아들을 낳지 못하고 대신 숙종의 총애를 받은 후궁 장씨가 왕자를 낳으면서 인현왕후는 폐비되고 만다.

공신의 적장손(맏손자)이 받는 명예직인 대호군에 제수된 김춘택은 폐위된 인현왕후의 복위를 위해 서인 계열의 인물들과 노력해 인현왕후 복위와 서인의 재집권에 결정적인 역할을 했다. 그렇지만 노론이었던 그는 소론에 의해 계속 유배생활을 해야 했다. 제주에 처음 유배된 것은 1706년(숙종 32) 장희빈의 아들이면서 후일 경종 임금이 된 세자를 음해하려 했다는 죄목이었다.

김춘택에게 제주는 낯선 유배지가 아니라 낯익은 땅이었다. 부친 김진구가 제주에 유배됐을 때 위로차 찾아와 머물렀으며, 부친 슬하에서 배운 제주의 수재들과도 교유하고 있었기 때문이다. 게다가 아버지가 유배 당시 살았던 여인과의 사이에서 얻은 아들을 자식으로 인정해 자신과 같은 돌림자를 넣어 제택(濟澤)이라 이름 지은 동생이 사는 곳이기도 했다. 금부도사가 그를 호송해 제주에 도착한 때는 무덥게 찌면서 안개가 끼고 비가 내리던 날이었다.

유배인이긴 했지만 사람됨을 알아봤던지 제주목사가 그를 배려해주는 장면이 그의 문집 '북헌집'에 실린 '제주동천적거기(濟州東泉謫居記·제주 동천 귀양살이 기록)'에 소상히 나와 있다. "배에서 내려 성(제주목 관아)에 들어갔더니 목사가 법부(法府)의 관문(상급관청이 하급관청에 보내는 공문)을 살피고는 민가에 나의 주거를 정하려 하면서 살고 싶은 곳이 있느냐고 물었다. 나는 말하기를 '그렇다면 오직 돌아가신 아버지께서 일찍이 계셨던 곳에 있어야 하겠습니다'고 하여 드디어 가서 살게 되었다."

그렇게 해서 김춘택은 아버지의 여인 오진의 집으로 거처를 정하게 된다. "집은 옛날과 같았는데 간혹 넓혀져서 모두 방이 넷이었다. 여기에 돌아가신 아버지께서 주무시던 방을 이용하여 위패를 놓아 식사를 아침저녁으로 올렸다. 일찍이 노복(사내종)들이 두었던 곳을 이용하여 내가 지내는 곳으로 삼았고 나머지는 또 이번에 온 노복을 두었다."

/특별취재팀=표성준기자·김순이 문화재청 문화재감정위원·김익수 국사편찬위 사료조사위원·백종진 제주문화원 문화기획부장

서포 김만중 종손·뛰어난 문장가로 명망

조선시대 유배인들의 행적을 좇다 보면 대를 이어 제주에 유배된 인물을 간혹 만날 수 있다. 그중에서도 김춘택(金春澤·1670~1717)은 제주에 두 번이나 유배됐으며, 아버지 김진구(金鎭龜·1651~1704)에 이어 자신은 물론이고 아들 김덕재(金德材·1694~1723)까지 당파 싸움에 휘말려 3대가 제주땅에 유배되는 기구한 운명을 대물림했다. 특히 김춘택의 아들과 동생, 조카 등 모두 14명이 제주도와 흑산도 등지에 나뉘어 유배될 때 제주목에 안치됐던 김덕재는 귀양지에서 생을 마감해야 했다. 조선왕조실록은 이들이 유배될 당시의 참혹상을 이렇게 기록하고 있다.

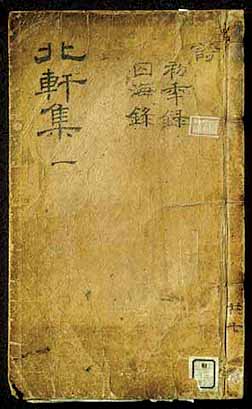

▲한국학중앙연구원이 소장하고 있는 북헌집 원본 표지.

북헌 김춘택은 이이의 제자이자 송시열의 스승이면서 서인의 영수격이었던 김장생의 후손으로 호조판서를 지낸 경헌공 만구와 김진구의 장남이며, 숙종 임금의 장인으로 광성부원군에 봉해진 문충공 서석 김만기의 손자다. 한국 고대소설 문학사에서 불후의 명작으로 손꼽히는 한글소설 '구운몽'을 지은 서포 김만중은 그의 작은할아버지가 된다. 숙종 당시 권문세가의 자제이며 서인 노론 핵심 가문이라는 후광을 업은 그는 뛰어난 문장으로도 이름을 드날렸다.

명문가의 비극은 숙종의 정비였던 김춘택의 고모 인경왕후가 아들을 낳지 못하고 죽으면서 시작됐다. 인경왕후의 뒤를 이어 먼 친척인 노론계의 인현왕후가 계비(임금이 다시 혼인해서 맞은 아내)의 자리를 차지해 권력이 유지되는 듯했다. 그러나 인현왕후 역시 아들을 낳지 못하고 대신 숙종의 총애를 받은 후궁 장씨가 왕자를 낳으면서 인현왕후는 폐비되고 만다.

공신의 적장손(맏손자)이 받는 명예직인 대호군에 제수된 김춘택은 폐위된 인현왕후의 복위를 위해 서인 계열의 인물들과 노력해 인현왕후 복위와 서인의 재집권에 결정적인 역할을 했다. 그렇지만 노론이었던 그는 소론에 의해 계속 유배생활을 해야 했다. 제주에 처음 유배된 것은 1706년(숙종 32) 장희빈의 아들이면서 후일 경종 임금이 된 세자를 음해하려 했다는 죄목이었다.

김춘택에게 제주는 낯선 유배지가 아니라 낯익은 땅이었다. 부친 김진구가 제주에 유배됐을 때 위로차 찾아와 머물렀으며, 부친 슬하에서 배운 제주의 수재들과도 교유하고 있었기 때문이다. 게다가 아버지가 유배 당시 살았던 여인과의 사이에서 얻은 아들을 자식으로 인정해 자신과 같은 돌림자를 넣어 제택(濟澤)이라 이름 지은 동생이 사는 곳이기도 했다. 금부도사가 그를 호송해 제주에 도착한 때는 무덥게 찌면서 안개가 끼고 비가 내리던 날이었다.

유배인이긴 했지만 사람됨을 알아봤던지 제주목사가 그를 배려해주는 장면이 그의 문집 '북헌집'에 실린 '제주동천적거기(濟州東泉謫居記·제주 동천 귀양살이 기록)'에 소상히 나와 있다. "배에서 내려 성(제주목 관아)에 들어갔더니 목사가 법부(法府)의 관문(상급관청이 하급관청에 보내는 공문)을 살피고는 민가에 나의 주거를 정하려 하면서 살고 싶은 곳이 있느냐고 물었다. 나는 말하기를 '그렇다면 오직 돌아가신 아버지께서 일찍이 계셨던 곳에 있어야 하겠습니다'고 하여 드디어 가서 살게 되었다."

그렇게 해서 김춘택은 아버지의 여인 오진의 집으로 거처를 정하게 된다. "집은 옛날과 같았는데 간혹 넓혀져서 모두 방이 넷이었다. 여기에 돌아가신 아버지께서 주무시던 방을 이용하여 위패를 놓아 식사를 아침저녁으로 올렸다. 일찍이 노복(사내종)들이 두었던 곳을 이용하여 내가 지내는 곳으로 삼았고 나머지는 또 이번에 온 노복을 두었다."

/특별취재팀=표성준기자·김순이 문화재청 문화재감정위원·김익수 국사편찬위 사료조사위원·백종진 제주문화원 문화기획부장

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

기획특집

2024.07.01(월) 07:07

2024.07.01(월) 07:07