[길 路 떠나다]제주시 노형동 '석굴암 탐방로'

만추의 향기 가득한 숲에서 쉼표를 찍다

- 입력 : 2012. 11.23(금) 00:00

- 문미숙 기자 ms@ihalla.com

▲제주시 노형동에 있는 석굴암 탐방로는 1.5㎞의 짧은 구간으로 1시간30분이면 왕복 가능해 잠시 짬을 내 진한 숲의 향기를 만끽할 수 있는 곳이다. /사진=문미숙기자

1.5㎞의 짧은 코스에는 숲 향기 가득

탐방로서 만나는 멋들어진 적송 일품

숲길과 올레 등 곳곳에 트레일(걷는 길)이 선보인 덕분에 입맛대로 골라 걸을 수 있는 요즈음이다. 하지만 걷는 길이 흔치 않던 시절부터 한라산국립공원내 아흔아홉골에 있는 석굴암 탐방로는 제법 입소문이 난 길이다. 오르막길이 만만치 않지만 길이가 1.5㎞라 왕복 1시간30분이면 탐방이 가능한데다 주변 풍경도 아름다워 잠시 짬을 내 분주한 일상을 내려놓고 숲의 기운을 만끽하기엔 그만인 곳이어서다.

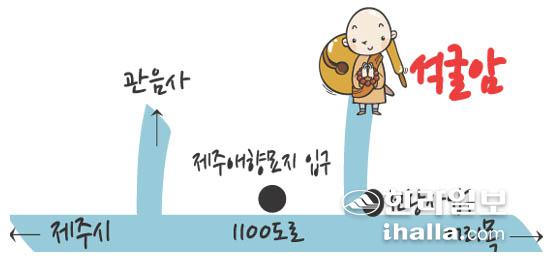

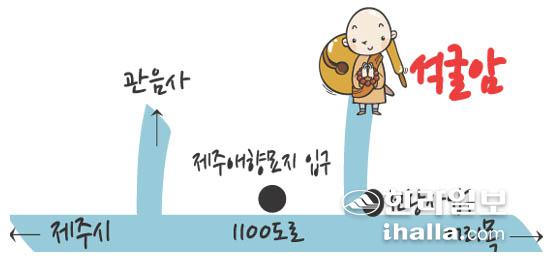

석굴암은 제주시에서 1100도로를 타고 20여분쯤 가다 노루생이 삼거리를 지나 천왕사 입구에서 좌회전해 울창한 편백나무 도로를 따라 1㎞쯤 올라가면 탐방로 입구에 닿는다.

탐방로 초입에 들어서려는 순간 작은 안내판이 눈에 띈다. '석굴암에 올라가는 물품입니다. 함께 도와주시면 법당에 많은 도움이 되겠습니다'는 글과 함께 물건을 담은 큰 자루 10여개가 수북하게 쌓여 있다. 가파른 탐방로를 걸어들어가야 닿을 수 있는 암자로 향하는 물건들이다. 탐방객들은 익숙하게 하나씩 자루를 짊어진다. 석굴암으로 향하는 길은 이렇듯 주인과 나그네가 딱히 따로 없이 무거운 짐을 마다않고 서로 나눠지는 마음에서부터 시작된다.

짙은 산내음과 청량한 공기를 한껏 들이마시며 숲길로 들어선다. 절정의 가을로 치달으면서 울긋불긋하던 단풍들도 거의 잎새를 떨군 채 탐방객들의 발 밑에서 바스락거린다. 나뭇가지에 매달려 있던 오색 단풍은 가벼운 바람결에도 하나 둘 비오듯 흩날린다. 만추의 숲속에선 탐방객들도 자연스럽게 풍경 속으로 녹아들 수밖에 없다.

석굴암 탐방로는 과거 코스는 짧지만 가파른 오르막이라 만만치 않은 길이었다. 하지만 나무 계단으로 등산로가 새롭게 정비된 후에는 탐방이 한결 수월해졌다. 제법 쌀쌀한 날씨지만 쉼없이 계단을 오르노라니 땀이 등줄기를 타고 흐르는 게 느껴진다. 걸음을 멈추고 나무계단에 서서 잠깐 다리쉼을 하면서 숲속 바람을 맞는 기분이 짜릿하다.

탐방로 초반은 가파르고 좁다란 능선길로 길 양옆에는 조릿대가 우점하고 있다. 얼마쯤 지나면 솔향기 진동하는 유명한 적송 군락지가 펼쳐진다. 하늘로 쭉쭉 뻗은 멋들어진 적송이 일품이다. 어디 이 뿐이랴. 산행 내내 끊임없이 탐방객과 함께 하는 새소리도 숲속 풍경에 스며든다.

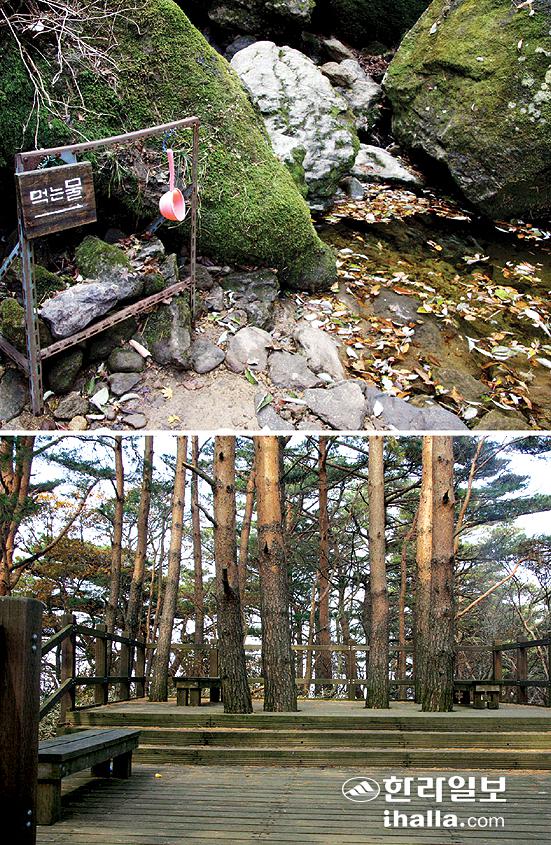

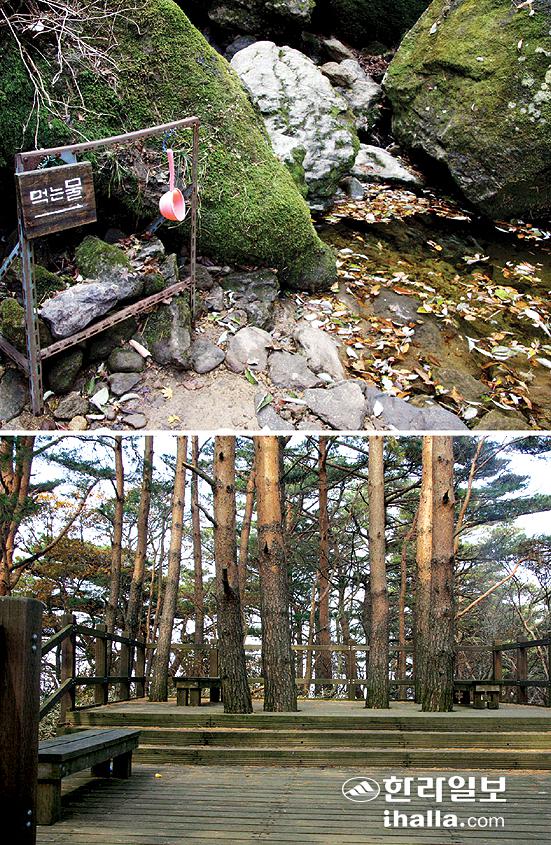

탐방로 중 가장 높은 지대에는 적송 사이로 잠시 쉬어갈 수 있는 쉼터가 마련돼 나무의자가 놓여 있다. 쉼터에서 석굴암까지는 내리막길을 따라 5분이면 닿는다.

아흔아홉골 골짜기 기암절벽과 울창한 숲 사이에 자리한 암자는 예나 지금이나 하나도 변한 게 없이 소박하고 담담한 모습으로 등산객을 맞이한다. 누군가는 분주한 일상에 쉼표를 찍기 위해, 또 누군가는 세상살이의 답답함이나 고단함을 털어내고자, 혹은 간절한 그 무언가를 염원하기 위해 험한 길도 마다 않고 수도 없이 이 곳을 찾았으리라.

석굴암은 1947년 월암당 강동은 스님이 창건한 사찰이다. 아흔아홉골내 선녀폭포 위쪽에 자리한 궤에서 기도도량을 찾기 위해 100일 기도를 한 후 작은 새의 인도를 받아 지금의 석굴암 터를 정해서 지었다는 일화가 전해 내려온다.

하산하는 길은 역시 여유롭고 가볍다. 오랜만의 산행이 조금은 힘겨워 채 보이지 않던 숲 속 풍경들도 내리막길에선 새롭다. 안개가 살짝 낀 숲은 몽환적이기까지 하다.

석굴암 탐방을 마치고 내려오니 길 입구에 가득 쌓여있던 석굴암으로 가는 물품들이 싹 비워져 하나도 없다. '다음엔 나도 짐 하나를 책임져 볼까'는 생각이 절로 든다. 석굴암 가는 길 바로 곁에는 천왕사도 있어 함께 둘러볼 수있다.

탐방로서 만나는 멋들어진 적송 일품

숲길과 올레 등 곳곳에 트레일(걷는 길)이 선보인 덕분에 입맛대로 골라 걸을 수 있는 요즈음이다. 하지만 걷는 길이 흔치 않던 시절부터 한라산국립공원내 아흔아홉골에 있는 석굴암 탐방로는 제법 입소문이 난 길이다. 오르막길이 만만치 않지만 길이가 1.5㎞라 왕복 1시간30분이면 탐방이 가능한데다 주변 풍경도 아름다워 잠시 짬을 내 분주한 일상을 내려놓고 숲의 기운을 만끽하기엔 그만인 곳이어서다.

석굴암은 제주시에서 1100도로를 타고 20여분쯤 가다 노루생이 삼거리를 지나 천왕사 입구에서 좌회전해 울창한 편백나무 도로를 따라 1㎞쯤 올라가면 탐방로 입구에 닿는다.

탐방로 초입에 들어서려는 순간 작은 안내판이 눈에 띈다. '석굴암에 올라가는 물품입니다. 함께 도와주시면 법당에 많은 도움이 되겠습니다'는 글과 함께 물건을 담은 큰 자루 10여개가 수북하게 쌓여 있다. 가파른 탐방로를 걸어들어가야 닿을 수 있는 암자로 향하는 물건들이다. 탐방객들은 익숙하게 하나씩 자루를 짊어진다. 석굴암으로 향하는 길은 이렇듯 주인과 나그네가 딱히 따로 없이 무거운 짐을 마다않고 서로 나눠지는 마음에서부터 시작된다.

▲석굴암 앞에 위치한 먹는물(위). 탐방로 중 가장 높은 지대에는 적송 사이로 잠시 쉬어갈 수 있는 쉼터가 마련돼 있다(아래).

짙은 산내음과 청량한 공기를 한껏 들이마시며 숲길로 들어선다. 절정의 가을로 치달으면서 울긋불긋하던 단풍들도 거의 잎새를 떨군 채 탐방객들의 발 밑에서 바스락거린다. 나뭇가지에 매달려 있던 오색 단풍은 가벼운 바람결에도 하나 둘 비오듯 흩날린다. 만추의 숲속에선 탐방객들도 자연스럽게 풍경 속으로 녹아들 수밖에 없다.

석굴암 탐방로는 과거 코스는 짧지만 가파른 오르막이라 만만치 않은 길이었다. 하지만 나무 계단으로 등산로가 새롭게 정비된 후에는 탐방이 한결 수월해졌다. 제법 쌀쌀한 날씨지만 쉼없이 계단을 오르노라니 땀이 등줄기를 타고 흐르는 게 느껴진다. 걸음을 멈추고 나무계단에 서서 잠깐 다리쉼을 하면서 숲속 바람을 맞는 기분이 짜릿하다.

탐방로 초반은 가파르고 좁다란 능선길로 길 양옆에는 조릿대가 우점하고 있다. 얼마쯤 지나면 솔향기 진동하는 유명한 적송 군락지가 펼쳐진다. 하늘로 쭉쭉 뻗은 멋들어진 적송이 일품이다. 어디 이 뿐이랴. 산행 내내 끊임없이 탐방객과 함께 하는 새소리도 숲속 풍경에 스며든다.

▲탐방로는 초입부터 오르막길이지만 나무계단이 놓여 있어 어렵지 않게 오를 수 있다.

탐방로 중 가장 높은 지대에는 적송 사이로 잠시 쉬어갈 수 있는 쉼터가 마련돼 나무의자가 놓여 있다. 쉼터에서 석굴암까지는 내리막길을 따라 5분이면 닿는다.

아흔아홉골 골짜기 기암절벽과 울창한 숲 사이에 자리한 암자는 예나 지금이나 하나도 변한 게 없이 소박하고 담담한 모습으로 등산객을 맞이한다. 누군가는 분주한 일상에 쉼표를 찍기 위해, 또 누군가는 세상살이의 답답함이나 고단함을 털어내고자, 혹은 간절한 그 무언가를 염원하기 위해 험한 길도 마다 않고 수도 없이 이 곳을 찾았으리라.

석굴암은 1947년 월암당 강동은 스님이 창건한 사찰이다. 아흔아홉골내 선녀폭포 위쪽에 자리한 궤에서 기도도량을 찾기 위해 100일 기도를 한 후 작은 새의 인도를 받아 지금의 석굴암 터를 정해서 지었다는 일화가 전해 내려온다.

하산하는 길은 역시 여유롭고 가볍다. 오랜만의 산행이 조금은 힘겨워 채 보이지 않던 숲 속 풍경들도 내리막길에선 새롭다. 안개가 살짝 낀 숲은 몽환적이기까지 하다.

석굴암 탐방을 마치고 내려오니 길 입구에 가득 쌓여있던 석굴암으로 가는 물품들이 싹 비워져 하나도 없다. '다음엔 나도 짐 하나를 책임져 볼까'는 생각이 절로 든다. 석굴암 가는 길 바로 곁에는 천왕사도 있어 함께 둘러볼 수있다.

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

기획특집

2024.11.25(월) 18:18

2024.11.25(월) 18:18