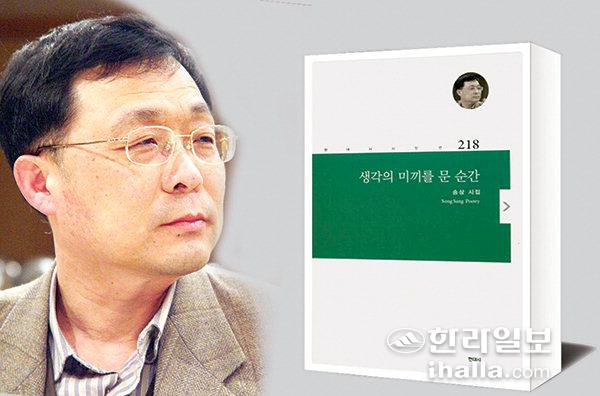

[저자와 함께] 신작 시집 송상 시인

“닳은 언어에서 빠져나오고 싶었다”

- 입력 : 2020. 02.07(금) 00:00

- 진선희 기자 sunny@ihalla.com

송상 시인이 기존 언어에서 탈피하려는 작업의 결과물을 담아 5년 만에 신작 시집을 냈다.

5년 만에 ‘생각의 미끼를…’

익숙하고 뻔한 시어와 결별

뒤틀린 은유의 맛 찾는 여정

시인이 이 겨울 시원(詩園)에 꽃피우고 싶었던 건 '새로이 중심이 생긴 말의 조각'이다. 그는 '상상의 회로를 거쳐간 문장'들에 뻔한 비유가 아닌 '뒤틀린 은유의 맛'이 배어있었으면 했다. 닳도록 보아온 그 무수한 시어에서 빠져나와 세상을 처음 만난 아이처럼 그만의 언어를 토해내고 싶은 바람이었다. 5년 만에 신작 시집 '생각의 미끼를 문 순간'을 묶은 제주 송상 시인이다.

표제시에 익숙한 것들과 이별하는 장면이 있다. '얽힐 대로 얽힌 비릿한 내 말들. 이념이나 종교의 덫에 걸린 사람처럼 휘둘리는 내 말들. 누군가 이미 만든 말을 타고 달리는 내 말들. 모두 종이집에 쑤셔넣고 가벼운 다비식을 올려요. 그리고 통과의례처럼 바람에 손 흔들며 장례를 지내요.' 시인은 왜 시집들은 고운 언어로만 채워져야 하는 걸까란 의문을 가졌다. 똑같은 언어의 반복에 싫증이 났다.

이번 시집엔 기성의 그물에 걸리지 않는 말들을 꿰어내려는 몸부림을 담은 시편들이 흩어졌다. 그 여정은 고통스럽다. '깨어진 문장이 달빛에 흠뻑 젖어'('파문(波文)') 있거나 '천장에 초췌한 추상의 활자들이 널브러져'('불면') 있다. '가면의 언어들'은 '굴리면 돌아오고 다시 굴리면 밑바닥까지'('시시포스') 떨어진다.

'닿으면서 스미지 않고 차이면서 발 들여놓지 않은' 감정의 문장을 찾아나선 시인의 작업은 우리가 잘 아는 소재를 빚어낼 때 더 빛이 난다. '변증법'은 '쇠처럼 강한 것이다. 아니다 솜털처럼 말랑말랑한 것이다. 아니다 아니다 강하면서도 말랑한 것이다. 저기, 거믄여 겨울 바다로 물질 가는 어머니'라고 해녀를 노래한다. 새별오름에 불길 솟는 '들불축제'에선 '길 아래로 터져 번지는 붉은 핏물, 화인 찍힌 무자년 목숨들'을 목격하고 '대 끊긴 평화'의 비극을 읽는다.

2월 말 오랜 교직생활을 끝내고 정년퇴임하는 시인의 이력이 겹치는 시도 여운이 길다. 같은 제목을 단 두 편의 '노란 리본'과 '2018.3.18. 200mm 봄비에 투신한 꽃'은 시어를 고르고 고르며 목메인 감정을 누르고 누르며 썼으리라 짐작된다. 아름다운 별들만 쫓지 않고 상처난 꽃눈을 어루만지려는 시인의 손길에 하르르 눈부신 벚꽃 떨어진다. 현대시. 1만원. 진선희기자

익숙하고 뻔한 시어와 결별

뒤틀린 은유의 맛 찾는 여정

시인이 이 겨울 시원(詩園)에 꽃피우고 싶었던 건 '새로이 중심이 생긴 말의 조각'이다. 그는 '상상의 회로를 거쳐간 문장'들에 뻔한 비유가 아닌 '뒤틀린 은유의 맛'이 배어있었으면 했다. 닳도록 보아온 그 무수한 시어에서 빠져나와 세상을 처음 만난 아이처럼 그만의 언어를 토해내고 싶은 바람이었다. 5년 만에 신작 시집 '생각의 미끼를 문 순간'을 묶은 제주 송상 시인이다.

표제시에 익숙한 것들과 이별하는 장면이 있다. '얽힐 대로 얽힌 비릿한 내 말들. 이념이나 종교의 덫에 걸린 사람처럼 휘둘리는 내 말들. 누군가 이미 만든 말을 타고 달리는 내 말들. 모두 종이집에 쑤셔넣고 가벼운 다비식을 올려요. 그리고 통과의례처럼 바람에 손 흔들며 장례를 지내요.' 시인은 왜 시집들은 고운 언어로만 채워져야 하는 걸까란 의문을 가졌다. 똑같은 언어의 반복에 싫증이 났다.

이번 시집엔 기성의 그물에 걸리지 않는 말들을 꿰어내려는 몸부림을 담은 시편들이 흩어졌다. 그 여정은 고통스럽다. '깨어진 문장이 달빛에 흠뻑 젖어'('파문(波文)') 있거나 '천장에 초췌한 추상의 활자들이 널브러져'('불면') 있다. '가면의 언어들'은 '굴리면 돌아오고 다시 굴리면 밑바닥까지'('시시포스') 떨어진다.

'닿으면서 스미지 않고 차이면서 발 들여놓지 않은' 감정의 문장을 찾아나선 시인의 작업은 우리가 잘 아는 소재를 빚어낼 때 더 빛이 난다. '변증법'은 '쇠처럼 강한 것이다. 아니다 솜털처럼 말랑말랑한 것이다. 아니다 아니다 강하면서도 말랑한 것이다. 저기, 거믄여 겨울 바다로 물질 가는 어머니'라고 해녀를 노래한다. 새별오름에 불길 솟는 '들불축제'에선 '길 아래로 터져 번지는 붉은 핏물, 화인 찍힌 무자년 목숨들'을 목격하고 '대 끊긴 평화'의 비극을 읽는다.

2월 말 오랜 교직생활을 끝내고 정년퇴임하는 시인의 이력이 겹치는 시도 여운이 길다. 같은 제목을 단 두 편의 '노란 리본'과 '2018.3.18. 200mm 봄비에 투신한 꽃'은 시어를 고르고 고르며 목메인 감정을 누르고 누르며 썼으리라 짐작된다. 아름다운 별들만 쫓지 않고 상처난 꽃눈을 어루만지려는 시인의 손길에 하르르 눈부신 벚꽃 떨어진다. 현대시. 1만원. 진선희기자

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

기획특집

2026.02.05(목) 20:23

2026.02.05(목) 20:23