[책세상]"삶은 매우 소중하다… 그래서 숲으로 갔다"

소로 탄생 200주년 기념 김석희 번역 '월든'

- 입력 : 2017. 07.21(금) 00:00

- 진선희 기자 sunny@ihalla.com

월든 호숫가서 보낸 2년여

성공하려 서두르는 현실 속

"삶이 아닌 삶 살지 않을 터"

"내가 숲속으로 들어간 것은 인생을 의도적으로 살고 싶었기 때문이다. 즉, 인생의 본질적인 사실에만 직면해도 인생의 가르침을 배울 수 있는지 확인해보고 싶었고, 죽을 때 내가 인생을 헛산 게 아니었다는 것을 깨닫고 싶었기 때문이다. 나는 삶이 아닌 삶을 살고 싶지 않았다. 삶이란 매우 소중한 것이기 때문이다. 또한 불가피한 경우가 아니라면 체념하고 싶지도 않았다."

문명사회를 떠나 외딴 숲속에서 한 시절을 보낸 이가 있다. 미국 매사추세츠주 콩코드 출신의 헨리 데이비드 소로(1817~1862). 하버드대학을 졸업하고 일정한 직업없이 다양한 노동으로 생계를 유지하던 그는 이웃 하나 없는 월든 호숫가로 향한다. 그곳에 손수 오두막을 짓고 2년 2개월 2일을 살았다. 월든에서 보낸 생활을 그려낸 18편의 에세이를 쓰고 다듬어 1854년 펴낸 책이 '월든, 또는 숲속의 생활'이다.

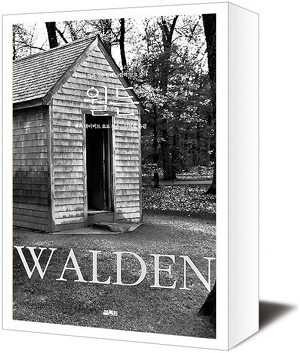

소로 탄생 200주년을 기념해 '월든'이 새옷을 입고 나왔다. 프린스턴대학 출판부의 '사진 실린 월든'을 대본으로 삼아 소로 연구 권위자인 월터 하딩 박사의 '주석본 월든'을 참고해 300여개의 상세한 역주를 달고 20세기 초 월든 호수와 그 주변을 촬영한 풍경 사진 60여점을 곁들였다.

'죽음과 재생의 신화'로 불리는 '월든'은 여름에서 시작해 봄으로 끝이 난다. 한여름 오두막에 이주한 소로는 숲속에서 들려오는 온갖 소리에 귀를 기울이고 이마에 땀을 흘리며 농사를 짓는다. 어느덧 계절은 여름에서 가을로, 오두막이 눈에 갇히는 겨울로 바뀌어간다. 시간은 그대로 멈추지 않는다. 이윽고 호수의 얼음이 녹기 시작하고 땅 속에서 녹은 서리가 흘러나오면 동물과 식물이 다시 지상에 돌아오는 봄을 맞는다.

'월든'은 자연과 함께 살았던 소로의 충실한 기록이다. "왜 우리는 성공하기 위해 그렇게 필사적으로 서두르고 또 그렇게 필사적으로 사업에 몰두해야 하는가." 소로는 사람들이 삶의 본질을 보지 못한 채 인간다운 관계를 유지할 여유도 없이 불필요한 노동에 시달린다고 여겼다.

소로는 어떤 일을 아무리 그럴싸하게 포장해도 결국 그 속에 담긴 진실만큼 우리에게 도움이 되는 것은 없다고 했다. 그에게 진실은 추상적인 사고안에 있는 것이 아니라 우리의 가까운 생활 안에 있었다. "이 불안하고 부산하고 경박한 19세기에 살기보다, 이 세기가 지나가는 동안 가만히 서거나 앉아서 깊은 생각에 잠기고 싶다"는 소로의 말은 오늘날에도 유효해 보인다. 제주출신 김석희씨가 번역을 맡았다. 역자는 "내 번역 이력에 하나의 이정표가 되기를" 원한다고 했다. 열림원. 1만8000원.

성공하려 서두르는 현실 속

"삶이 아닌 삶 살지 않을 터"

"내가 숲속으로 들어간 것은 인생을 의도적으로 살고 싶었기 때문이다. 즉, 인생의 본질적인 사실에만 직면해도 인생의 가르침을 배울 수 있는지 확인해보고 싶었고, 죽을 때 내가 인생을 헛산 게 아니었다는 것을 깨닫고 싶었기 때문이다. 나는 삶이 아닌 삶을 살고 싶지 않았다. 삶이란 매우 소중한 것이기 때문이다. 또한 불가피한 경우가 아니라면 체념하고 싶지도 않았다."

문명사회를 떠나 외딴 숲속에서 한 시절을 보낸 이가 있다. 미국 매사추세츠주 콩코드 출신의 헨리 데이비드 소로(1817~1862). 하버드대학을 졸업하고 일정한 직업없이 다양한 노동으로 생계를 유지하던 그는 이웃 하나 없는 월든 호숫가로 향한다. 그곳에 손수 오두막을 짓고 2년 2개월 2일을 살았다. 월든에서 보낸 생활을 그려낸 18편의 에세이를 쓰고 다듬어 1854년 펴낸 책이 '월든, 또는 숲속의 생활'이다.

소로 탄생 200주년을 기념해 '월든'이 새옷을 입고 나왔다. 프린스턴대학 출판부의 '사진 실린 월든'을 대본으로 삼아 소로 연구 권위자인 월터 하딩 박사의 '주석본 월든'을 참고해 300여개의 상세한 역주를 달고 20세기 초 월든 호수와 그 주변을 촬영한 풍경 사진 60여점을 곁들였다.

'죽음과 재생의 신화'로 불리는 '월든'은 여름에서 시작해 봄으로 끝이 난다. 한여름 오두막에 이주한 소로는 숲속에서 들려오는 온갖 소리에 귀를 기울이고 이마에 땀을 흘리며 농사를 짓는다. 어느덧 계절은 여름에서 가을로, 오두막이 눈에 갇히는 겨울로 바뀌어간다. 시간은 그대로 멈추지 않는다. 이윽고 호수의 얼음이 녹기 시작하고 땅 속에서 녹은 서리가 흘러나오면 동물과 식물이 다시 지상에 돌아오는 봄을 맞는다.

'월든'은 자연과 함께 살았던 소로의 충실한 기록이다. "왜 우리는 성공하기 위해 그렇게 필사적으로 서두르고 또 그렇게 필사적으로 사업에 몰두해야 하는가." 소로는 사람들이 삶의 본질을 보지 못한 채 인간다운 관계를 유지할 여유도 없이 불필요한 노동에 시달린다고 여겼다.

소로는 어떤 일을 아무리 그럴싸하게 포장해도 결국 그 속에 담긴 진실만큼 우리에게 도움이 되는 것은 없다고 했다. 그에게 진실은 추상적인 사고안에 있는 것이 아니라 우리의 가까운 생활 안에 있었다. "이 불안하고 부산하고 경박한 19세기에 살기보다, 이 세기가 지나가는 동안 가만히 서거나 앉아서 깊은 생각에 잠기고 싶다"는 소로의 말은 오늘날에도 유효해 보인다. 제주출신 김석희씨가 번역을 맡았다. 역자는 "내 번역 이력에 하나의 이정표가 되기를" 원한다고 했다. 열림원. 1만8000원.

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

기획특집

- 15:49

[책세상] 예술의 길 걸어온 7인… 예담길 '일곱 …

- 03:30

[새로나온책] 학교에서 만나는 인공지능 이야기 …

- 02:00

[이 책] 무명 청년 시인이 그려낸 ‘밤의 낭만과 …

- 02:00

[책세상] 제주어로 쓴 제주전통음식 이야기… 지…

- 01:00

[새로나온책] 물은 끓고, 영원에 가까워진다 外

- 02:30

[책세상] 시인이 노래한 ‘파리’… 다시 꺼낸 …

- 21:00

[이 책] 전쟁의 상흔 속 살아가게 한 힘… '사랑'…

- 02:00

[새로나온책] 0시의 새 外

- 20:06

[이 책] 38인의 친필편지… 글자마다 '그리운 안…

- 02:00

[책세상] 30여년 낯선 타국서 빚어낸 여정

2025.12.12(금) 16:12

2025.12.12(금) 16:12