[송창우의 한라칼럼] 눈치 보지 않은 농부 그리고 권력

- 입력 : 2024. 11.05(화) 03:00

- 오소범 기자 sobom@ihalla.com

[한라일보] 11월이 시작된 첫날, 제주는 저 멀리 대만을 통과하는 태풍 콩레이 언저리에 들면서 많은 비가 내렸다. 10월의 마지막 날 밤부터 시작된 비는 이튿날이 되도 멈추지 않아 11월 강우량으로 역대 최대라고 한다. 빗속을 달려서 매일 출근하는 농막에 도착해 천막을 걷어 올렸다. 천막 안 긴 틈으로 밭을 내려다봤다. 하늘에 구멍이 난 듯 하염없이 쏟아지는 비로 고랑은 물웅덩이로 변해 이랑까지 차고 넘치고 있었다. 멍한 정신을 차리며 며칠 전 밭을 찾아왔던 지인의 말이 떠올랐다. "이 사람아! 요즘에 비가 내리는 날이 많으니 물도랑을 파서 물길을 파는 게 좋아. 기후가 하 수상하니 말이야, 하늘의 눈치를 살펴야지."

"찬 바람이 소슬하니 부는 가을 중턱에 비가 내려봐야 거기서 거기지. 뭐하러 고생하면서 배수로를 판단 말이꽝?(말입니까)" 이렇게 대답하며 세상에 눈치도 없이 사는 놈들이 얼마나 많은데 하늘의 눈치까지 봐야 하느냐고 항변까지 했었다. 농사를 오래 짓고 있으나 요즘 그리 재미를 보지 못한 지인은 빙그레 웃었다. "자네가 애지중지하며 10년 가까이 키우는 작약도, 올여름 끝자락에 심은 저 배추나 무도 눈치 본다는 말이지. '버렝이(벌레의 제주 방언) 때문에 못살쿠다. 검질에 버천 크지 못햄수다.(병해충 땜에, 잡초 때문에 자랄 수가 없습니다)'허는(하는) 말 들어보지 못해서?(듣지 못했는가) 지금 저 아래 세상도 마찬가지지." 밭이 빗물에 잠겼으니 떠오른 말이지 사실은 별 의미 있는 말도 아니었다. 그러나 평소 냉소적인 그가 한 '지금 저 아래 세상도 마찬가지'라는 말이 머리에 계속 맴돌았다. 식물을 키우는 인간이 식물의 눈치를 봐야 하거늘 인간들은 서로의 눈치를 봐야 하는 것은 어쩌면 당연한 일이다. 다른 사람의 시선이 자신에게 머물고 있다고 여기면 어떠한 일도 함부로 하지 못한다. 설령 자기가 100% 완전히 맞는다고 여겨도 상대가 그렇지 않다고 여기면 자신을 한 번 되돌아봐야 한다. 이게 다른 사람들과 더불어 살아가는 사회의 상식이다.

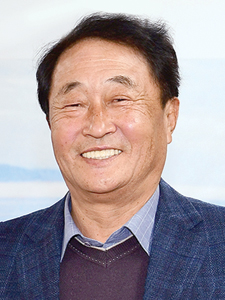

권력은 공동체의 의견을 받아들여 그것을 실현하는 게 진정한 힘이다. 그런데 최근에 벌어지는 일을 보노라면 자신의 탐욕이나 잇속을 채우는 게 급급하다는 생각을 지울 수가 없다. 밭고랑에 고인 물 이야기하다가 한참 멀리 너무 나간 것 같지만 최근 국정감사를 통해 접한 검찰이나 감사원, 국민권익위, 국가인권위 등과 같은 국가기관의 행태를 보면 국민의 눈치라곤 아랑곳하지 않는 듯하다. 그 가운데도 곧 전쟁이라도 터질 것처럼 몰고 가는 분위기는 섬뜩할 정도다. 힘을 자랑하는 국가기관들이 자존감마저 아예 버린 것 같아 애처롭기까지 하다. 그러면서도 어떻게 된 일인지 오히려 눈을 부릅뜨고 국민에게 큰소리를 치고 있으니 기가 막힐 노릇 아닌가. 냉소적인 지인의 비웃음 때문에 괜한 생각을 했나 보다. 밭고랑 배수 작업이나 해야겠다. <송창우 농부·제주와미래연구원 상임이사>

■기사제보

▷카카오톡 : '한라일보' 또는 '한라일보 뉴스'를 검색해 채널 추가

▷전화 : 064-750-2200 ▷문자 : 010-3337-2531 ▷이메일 : hl@ihalla.com

▶한라일보 유튜브 구독 바로가기

"찬 바람이 소슬하니 부는 가을 중턱에 비가 내려봐야 거기서 거기지. 뭐하러 고생하면서 배수로를 판단 말이꽝?(말입니까)" 이렇게 대답하며 세상에 눈치도 없이 사는 놈들이 얼마나 많은데 하늘의 눈치까지 봐야 하느냐고 항변까지 했었다. 농사를 오래 짓고 있으나 요즘 그리 재미를 보지 못한 지인은 빙그레 웃었다. "자네가 애지중지하며 10년 가까이 키우는 작약도, 올여름 끝자락에 심은 저 배추나 무도 눈치 본다는 말이지. '버렝이(벌레의 제주 방언) 때문에 못살쿠다. 검질에 버천 크지 못햄수다.(병해충 땜에, 잡초 때문에 자랄 수가 없습니다)'허는(하는) 말 들어보지 못해서?(듣지 못했는가) 지금 저 아래 세상도 마찬가지지." 밭이 빗물에 잠겼으니 떠오른 말이지 사실은 별 의미 있는 말도 아니었다. 그러나 평소 냉소적인 그가 한 '지금 저 아래 세상도 마찬가지'라는 말이 머리에 계속 맴돌았다. 식물을 키우는 인간이 식물의 눈치를 봐야 하거늘 인간들은 서로의 눈치를 봐야 하는 것은 어쩌면 당연한 일이다. 다른 사람의 시선이 자신에게 머물고 있다고 여기면 어떠한 일도 함부로 하지 못한다. 설령 자기가 100% 완전히 맞는다고 여겨도 상대가 그렇지 않다고 여기면 자신을 한 번 되돌아봐야 한다. 이게 다른 사람들과 더불어 살아가는 사회의 상식이다.

권력은 공동체의 의견을 받아들여 그것을 실현하는 게 진정한 힘이다. 그런데 최근에 벌어지는 일을 보노라면 자신의 탐욕이나 잇속을 채우는 게 급급하다는 생각을 지울 수가 없다. 밭고랑에 고인 물 이야기하다가 한참 멀리 너무 나간 것 같지만 최근 국정감사를 통해 접한 검찰이나 감사원, 국민권익위, 국가인권위 등과 같은 국가기관의 행태를 보면 국민의 눈치라곤 아랑곳하지 않는 듯하다. 그 가운데도 곧 전쟁이라도 터질 것처럼 몰고 가는 분위기는 섬뜩할 정도다. 힘을 자랑하는 국가기관들이 자존감마저 아예 버린 것 같아 애처롭기까지 하다. 그러면서도 어떻게 된 일인지 오히려 눈을 부릅뜨고 국민에게 큰소리를 치고 있으니 기가 막힐 노릇 아닌가. 냉소적인 지인의 비웃음 때문에 괜한 생각을 했나 보다. 밭고랑 배수 작업이나 해야겠다. <송창우 농부·제주와미래연구원 상임이사>

■기사제보

▷카카오톡 : '한라일보' 또는 '한라일보 뉴스'를 검색해 채널 추가

▷전화 : 064-750-2200 ▷문자 : 010-3337-2531 ▷이메일 : hl@ihalla.com

▶한라일보 유튜브 구독 바로가기

<저작권자 © 한라일보 (http://www.ihalla.com) 무단전재 및 수집·재배포 금지 >

기획특집

- 06:00

[현기종의 문연路에서] 제주~칭다오 항로 개설로…

- 04:00

[한원택 시민기자의 눈] 깨끗한 자연환경 청정 …

- 03:00

[열린마당] 온 세상이 따뜻한 성탄절이 되길

- 02:30

[열린마당] 결핵, 검진이 중요합니다

- 02:00

[장수명의 문화광장] Anesthesia

- 01:30

[열린마당] 노유자시설 안전관리, 화재예방 위한…

- 02:00

[열린마당] 사라져가는 계절을 체감할 수 있던 20…

- 01:30

[열린마당] 애월초등학교 6학년의 환경프로젝트

- 01:00

[김영호의 월요논단] 국내 블록버스터 전시의 현…

- 00:30

[열린마당] 교통사고 예방 위해 모두의 노력이 …

2024.12.24(화) 11:57

2024.12.24(화) 11:57